ストーリー

市街地の背後に位置する天狗山からまちを一望すると、小樽の港とその周辺に広がる市街地全体を見渡すことができます。このまちで青春時代を過ごした小林多喜二は、小樽を「街並が山腹に階段形に這い上がった港街で、広大な北海道の奥地から集まってきた物産が、そこから又内地(本州)へ出て行く謂わば北海道の『心臓』みたいな都会である」と表現しました。現在も往時の姿を偲ばせている小樽の独特の建物とまちなみは、明治以降、物産とともに各地から押し寄せた多種多様な人々の「民の力」によって創られました。

【港と鉄道の「 大動脈 」によるゴールドラッシュ】

江戸時代後期から小樽周辺は、「無比のニシン漁場」となり、祝津地区のニシン漁を担った親方や漁夫たちの番屋(茨木家中出張番屋など)がその栄華をいまに伝えています。明治2(1869)年に商船の航行が自由になると急増した移民の暮らしを支えるため小樽に「北前船」が往来し、北浜、有幌地区に物資を保管するため、石造りの倉庫群が建てられました。

明治15(1882)年には、内陸部で算出する石炭輸送のため北海道初の鉄道が開通し、手宮には石炭積み出しや鉄道関連施設が造られました。港と鉄道の「大動脈」により、大量の物資や仕事を求める人々が殺到し、ゴールドラッシュさながらの活況が出現しました。市街には商店・問屋街が、海岸線沿いには倉庫群が建ち並び、料亭が社交場として賑わいました。これらの多くは現存し、未来の成功を夢見て小樽にやってきた漁夫や商人、船乗り、荷物を担いだ仲仕たちの声がいまも通りから聞こえてくるようです。

祝津地区の修復されたニシン番屋

路地裏の石造り倉庫群

【経済の「血液」金融が生んだ北日本随一の都市】

明治末期、日露戦争の終結により小樽から南樺太に向かう航路が盛んになると、商社や大手銀行の支店が次々と進出し、経済の「血液」・「金融」の力で小樽は北日本随一の経済都市となりました。

明治39(1906)年に竣工した、日本郵船小樽支店の荘厳な社屋は佐立七次郎の設計で、小樽産の凝灰岩を用いた国内最大級の石造事務所です。明治45(1912)年に建てられた日本銀行小樽支店は豪壮さ、装飾の華やかさともに別格で、海を見渡す望楼を持つなど小樽ならではの特徴もあり、際立った存在感を放ちます。小樽支店を「上出来」と自賛したのは、日本銀行本支店を多数手がけた工事顧問の辰野金吾です。昭和2(1927)年に完成した三井銀行小樽支店の外観は石積み、窓のアーチ、軒の装飾など古風な洋風建築ですが、設計した曾禰達蔵と中條精一郎は、骨組に当時最新の耐震構造である鉄骨鉄筋コンクリートを採用しました。

銀行や商社などが軒を連ねるビジネス街区として急発展した色内地区には、工部大学校造家学科第一期の卒業生4人のうち、佐立、辰野、曾禰ら近代建築のパイオニアと、大正・昭和期のリーダーたちの作品が集中しています。古代ギリシャ風の円柱、華やかなルネサンス風、幾何学模様をあしらうアール・デコ、ガラス張りのモダニズムなどが多彩な様式が並ぶ異国的な建築とまちなみは、半径500mに明治・大正・昭和各時代の最先端の材料と技術で造られた建築が凝縮する日本でここだけのビジネス街区で、さながら「近代建築の博物館」です。それらと路地裏の倉庫や商店等の石造りの建物が調和することで小樽独特の趣きのある景観を形成しており、まち歩きを楽しむ人たちを小樽全盛の佳き時代へのタイムスリップに誘います。

一方当時、小樽の行政は100年の大計を立て、廣井勇をはじめ第一級の技術者たちを招き、市街地の周辺にまちの「骨格」としての近代的インフラを造っていきました。日本初のランドスケープアーキテクト長岡安平が計画した小樽公園は、種々の植栽林や噴水地、運動場、公会堂などを備えた広大な近代公園です。「近代水道の父」中島鋭治による奥沢水源地の階段状の放水路は、落差21mにおよび周りの樹木と調和して壮観です。廣井はわが国初のコンクリートの防波堤を完成させ、後に埋め立て式の運河建設を助し、小樽の港湾の礎を築きました。これらは現存し、今日も市民の生活を支え、憩いの場として親しまれています。

旧日本郵船(株)小樽支店

旧三井銀行小樽支店(現・小樽芸術村)

奥沢水源地の階段状の放水路

高台から望む小樽港北防波堤(手前側)

【運河保存運動から観光都市へ・「民の力」による再生】

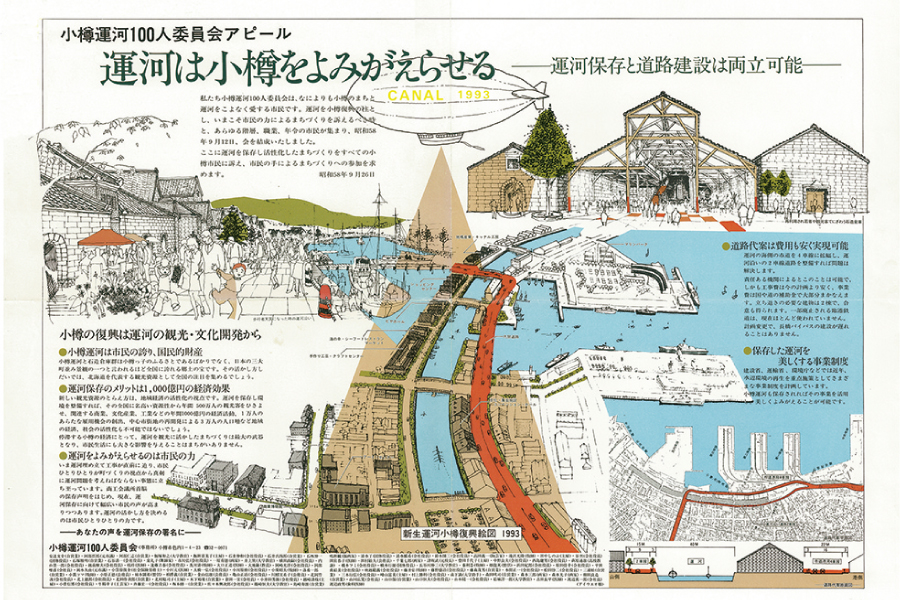

昭和後期、栄華を誇った小樽は、石炭から石油へのエネルギーの転換、港湾の市場が太平洋側へ移行するに伴い、次第に衰退し、「心臓」の鼓動は弱まっていきました。昭和40年代に荒廃した運河を埋め立てて、道路を建設する都市計画が決定し、有幌地区の倉庫群の取り壊しが始まりました。これに対して市民の間に、まちの発展の象徴である運河を守ろうとする運動が起こります。小樽では明治から、まちの発展とともに財を成した資本家たちは、市庁舎、公会堂などを寄付するなど、「民の力」で自らまちを作り上げてきました。運河保存運動の根底にこの「民の力」があったのです。

10年あまりに渡る市中を二分する大論争の結果、都市計画を変更し運河の半分を埋め立てて、親しみやすい水辺の散策路としました。運河保存運動は「歴史を活かすまち・小樽」の認識を一般市民から行政、経済界へと広め、多数の歴史的建造物の保存・活用に繋がり、全国のまちづくり運動に影響を与えていきました。まさに「民の力」が「心臓」の鼓動を蘇らせたのです。

明治以降に造られた他に類を見ない特徴的な建築群とまちなみは、運河保存運動を経て多彩なかたちで蘇りました。金融街は美術館、文学館、資料館、港の倉庫群は博物館などの文化施設となり、市街の商店や石蔵、倉庫は飲食・物販店、ホテルなどに転用されています。港湾労働者たちが活力源として好んだ餅や、小豆や砂糖が集積したことで発達した菓子、ビジネス街が形成された大正・昭和初期に生まれた洋菓子喫茶などの豊かな食文化は、現在、ロマン溢れる歴史的な店で楽しむことができます。

冬のイベント『小樽 雪あかりの路』

石蔵を活用した蕎麦店

【歴史を活かすまち・小樽の新たな鼓動】

かつて、一攫千金を夢見て小樽に渡った人々のエネルギー、財を成し福祉や文化を支援した小樽商人たちの「民の力」によって創られた北の商都は、運河保存運動を経て文化と観光の「心臓」に生まれ変わりました。まちの魅力に惹かれて各地から集う人たちと交流を深め、近代建築群とまちなみを積極的に保存・活用することで、「歴史を活かすまち・小樽」の新たな鼓動を生み出していくのです。

北海道初の鉄道線路を整備した散策路

北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽 構成文化財

構成文化財とは、ストーリーを語るうえで、欠かせない魅力ある有形・無形の文化財です。

近代初頭の北前船交易からはじまり、石炭輸送の拠点港となった小樽港。階段状にせりあがった独特の地形と、かつての商都小樽を一望できる景観です。

1880年代、石炭輸送のために建設された幌内鉄道にかかわる施設群。日本の近代化を支えた北海道の石炭はここから全国に運ばれました。

明治18(1885)年製造の「しづか」号、明治28(1895)年製造の、国産2号機「大勝」号などの蒸気機関車をはじめ、鉄道による物流を担った貴重な車両群6両です。

明治13(1880)年に部分開業した幌内鉄道の一部。日本の近代化を支え続けた路線。軌道を残したまま散策路として整備されています。

明治41(1908)年に完成した日本初の外洋防波堤。廣井勇の設計、指導による、小樽港の価値を決定づけた記念碑的な構造物です。

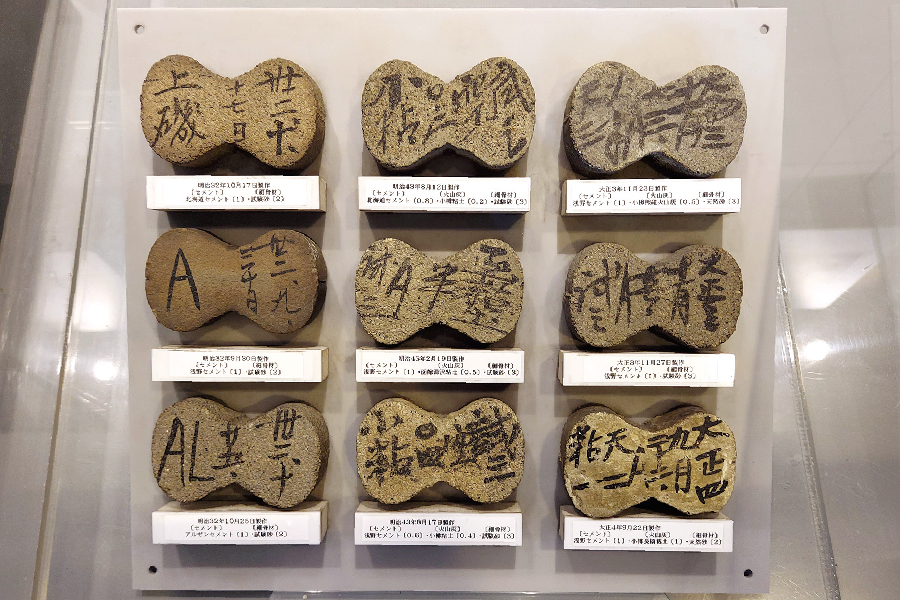

収蔵防波堤関係資料(波力公式を含む)

明治末期から昭和にかけての北防波堤など小樽港築港関係資料です。「百年試験」のモルタルブリケットなど土木技術の粋を集めた工事を物語ります。

明治24(1891)年建築。外壁に札幌軟石を使用し、入口部分の二重アーチ、妻壁に「やましち」の印が特徴。運河地区の石造倉庫を代表する建物です。

明治23(1890)年から建設され、増築を重ねて大倉庫に。寄棟の瓦屋根に鯱をのせ、煉瓦造の事務所を中心に左右対称になっています。

明治25(1892)年頃建築。大きな切妻屋根を架けた本体の前面に2棟の角屋が並んで建つ、特徴的な形をしています。

明治36(1903)年建築、小樽運河北端に建つ大規模な木骨石造倉庫です。右隣に旧広海倉庫、旧右近倉庫と大規模な倉庫が並んでいます。

明治27(1894)年建築。明治20年代としては大規模な倉庫で、妻壁の「//」印は、北前船主・右近権左衛門の店印「一膳箸」です。

明治22(1889)年建築。かつて手前まで海岸が迫り、正面右手に鉄道施設があったことから、荷物の輸送と貯蔵に最適な場所として建てられました。

明治24(1891)年、建築。内部は二つの倉庫に分けられ、その廊下には港から引き込まれたトロッコのレールが今も残っています。

明治25(1892)年建築。木で骨組みを造った室内と、石を積んだ外壁の構造で、規模は小さいですが木骨石造の特徴をよく伝える建築物です。

大正12(1923)年、大豆を収める倉庫として建てられました。前面は運河に面し、背面は出抜小路に接して建ち、周辺の歴史的景観を形成しています。

〈現 田中酒造㈱亀甲蔵〉

明治38(1905)年(1号棟)と明治39(1906)年(2・3号棟)建築の、3棟の連続する倉庫。基礎は、下部に煉瓦、その上に軟石を重ねています。

小樽支店及び附属倉庫群

明治37(1904)年着工、明治39(1906)年竣工。佐立七次郎の設計で、近世ヨーロッパ復興様式を採用した、日本を代表する近代建築の一つです。

〈現 金融資料館〉

明治45(1912)年竣工。辰野金吾らの設計で、当時の最先端技術を集結させた建造物。現在は金融資料館として公開されています。

〈現 小樽芸術村〉

曾禰中條建築設計事務所の設計で昭和2(1927)年竣工。大金庫室や地下貸し金庫室などを残し、現在は小樽芸術村として公開されています。

昭和27(1952)年建築。戦後の混乱期を経て逓信・郵政建築の復興を実現した建物です。

明治41(1908)年建築。角に玄関があり、上部にはギリシャ建築風な飾りも。建築当初の外壁は煉瓦ではなく石張りでした。

明治45(1912)年建築。銀行建築独特の重厚な雰囲気の建物です。正面はほぼ建築時の姿を残しています。

明治28(1895)年建築。平屋建ての小規模建物ですが、瓦屋根の飾りや、軒下の銀行シンボルのレリーフなどが特徴です。

大正11(1922)年の建築当初は、外壁にレンガ色のタイルが貼られ、昭和12年に現在の姿に。1階正面の6本の半円柱が特徴。

昭和5(1930)年建築。ギリシャの建築様式をもった昭和初期の典型的な銀行建築であり、重量感あふれる円柱が特徴です。

大正13(1924)年建築。色内銀行街の中心に位置し、内部の2階吹き抜けの営業室は、もとのまま残されています。

昭和11(1936)年建築。正面に4本の円柱を立て、壁面をタイル張りとする昭和初期の典型的な銀行スタイルです。

昭和12(1937)年建築。1階と2階以上の壁の色のコントラストが鮮やかな印象の建物です。

大正12(1923)年、小樽経済の絶頂期に建設され、その栄華を伝えています。初期鉄筋コンクリート造の主要な建物です。

明治後期の小樽の代表的商家建築です。角地に建ち、防火のための袖壁「うだつ」を設けています。

明治30年代建築。半円のアーチ窓、軒の装飾など細部にも凝ったデザイン。瓦葺屋根の一対の鯱は、商店では稀。

明治37(1904)年の稲穂町大火で全焼した後に再建。防火戸やうだつが設けられ、うだつには鶴や亀の彫刻も。

大正4(1915)年建築。石造りの多い小樽では珍しい、褐色の煉瓦造りの建築。アーチ状窓の要石や隅石などが特徴。

大正10(1921)年建築。市内現存の数少ない本石造3階建の店舗建築。屋根窓や正面の窓の要石が強調されたデザイン。

明治40(1907)年に小間物雑貨卸の店舗として建てられた、堺町通りの歴史的景観を作る中心的な建物の一つです。

明治20(1887)年建築。両袖のうだつ、漆喰塗りの開き窓など、建設時の姿をよく留め、典型的な明治期商店の造りとなっています。

田中酒造店として昭和2(1927)年に建築されて以来、かつての店構えを残しながら今日まで営業を続けています。

昭和10(1935)年建築。小樽運河沿いに建ち、隣接する建物と中庭で結んで歴史的景観のまとまりを作っています。

大正9(1920)年建築。コンクリートで塗り固められた外壁、防火戸で覆われた出入り口や窓など、防火構造が施されています。

昭和7(1932)年建築。防火シャッターや二重窓、全館にスチーム暖房を備え、当時の優れた設備を整えていました。

昭和初期建築。正面は赤褐色のレンガ風タイル仕上げで、縦長の鋼製の窓を配し重厚な印象を与えています。

明治39(1906)年、小林多喜二「不在地主」のモデルになった磯野進によって建築。佐渡の本店で醸造した味噌などを収納。

明治後期建築。和の造りを残しながら、彫刻模様付きのカーテンボックスや上げ下げ窓などもあり、和洋折衷な建物に。

〈現 OMO5小樽 by星野リゾート〉

昭和8(1933)年建築。北日本随一と言われた小樽の経済機能を象徴する建物で、昭和初期における鉄筋コンクリート造としても貴重なものです。

三代目の駅舎として昭和9(1934)年に完成。当時の鉄道省主要駅と同じデザインが採用された、商都小樽の玄関です。

北前船主や商人たちで賑わい、明治39(1906)年日露戦争後の樺太境界画定委員会議後の大宴会の会場にもなった料亭。

昭和6(1931)年建築。明治30年代以降の英国の旅行案内書にも載った旅館で、国際貿易港小樽を象徴する建築のひとつです。

昭和12(1937)年建築。もとは東京の料亭「光亭」の小樽店で、市内に残された数寄屋建築の料亭として貴重な建物です。

大正12(1923)年に完成した、小樽のシンボルともいえる小樽運河。艀荷役効率化のために沖合に作られ、小樽の黄金期を物語る史跡です。

大正3(1914)年、中島鋭治の指導で建設された近代水道施設。経済都市のインフラとしてだけでなく、景観としても貴重なものです。

渋沢栄一が開業し取得した倉庫のうちの2棟。奥「渋沢B号倉庫」(大正14年今井商店より入手)、手前「渋沢C号倉庫」(昭和16年新築)。

大正14(1925)年建築。小樽運河の海側に建つ連続した倉庫群を形成する主要な建造物で、煉瓦の壁が景観のポイントになっています。

大正14(1925)年建築、市内に現存する木骨石造の倉庫の中でも比較的大規模な建物です。運河完成の2年後に建てられました。

事務所棟・工場・倉庫

昭和8(1933)年建築。北日本随一と言われた小樽の経済機能を象徴する建物で、昭和初期における鉄筋コンクリート造としても貴重なものです。

昭和初期、小樽の資産家たちにより撮影された動画資料。小樽の同時代の貴重な資料であり、写真とともに総合博物館で公開されています。

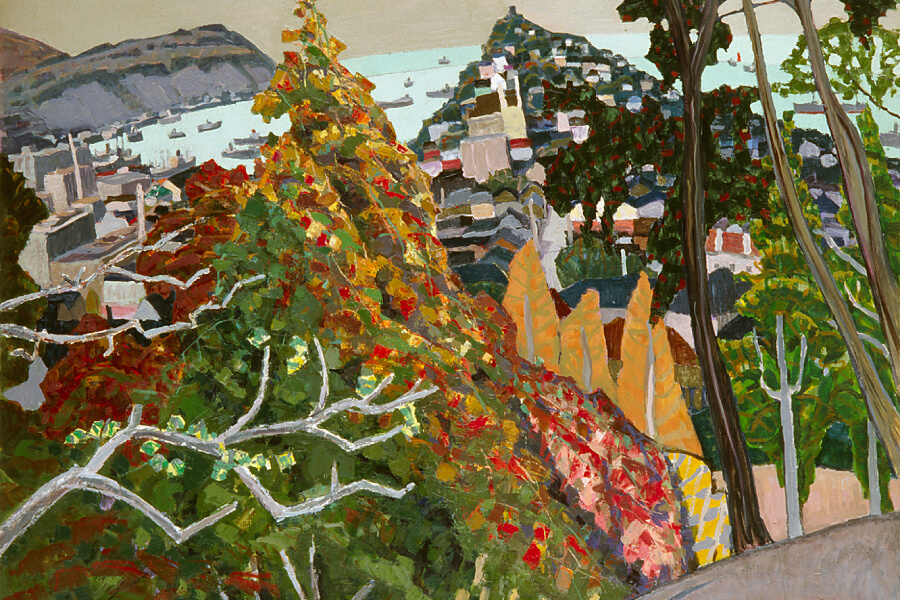

大正から昭和、小樽の繁栄期と衰退期の風景を資産家たちの経済援助を受けて描いた風景画。歴史資料としても貴重なものとなっています。

昭和40年~60年代に起こった小樽運河保存運動のチラシ、ポスター、切抜など。文化財の保存とまちづくりを考えた、小樽の転換期を物語る資料です。

昭和40年代の小樽運河を描き、衰退期の小樽、荒廃していた小樽運河を描いた作品群。のちに、運河保存運動の象徴的な存在となります。

昭和50年代、「斜陽のまち」といわれたころの小樽の姿を収めたおよそ5,000枚の写真。再生、変貌する以前の小樽の姿が映されています。